1898 L’Aube Méridionale

Mensuelle, littéraire, artistique et sociale.

[Description prise sur le N° 3, 1ère année, avril 1898]

Directeur : Adolphe de La Hire d’Espie (à Banyuls-sur-Mer)

Dépôt : 9 rue de la Corderie, Béziers.

Couverture dessinée par Gaston Cugnenc.

25 x 16 cm.

Variations :

A partir du n° 7-8, 1ère année, 2ème série, octobre 1898, la revue devient totalement montpelliéraine.

10 rue du Four Saint-Eloy, Montpellier.

Imprimeur : Firmin et Montane.

Gérant : F. Dessang

Le dessin de couverture disparaît.

Un Comité de rédaction est formé par : Fernand Couderc, Ernest Gaubert, Pierre Hortala, Adolphe de La Hire, Achille Maffre de Baugé, Eugène Métour, Henry Séverac, Jean Montagnier, Albert Signoret, Maurice de Viau, Marc Varenne.

Combien de numéros? 18, mais au moins 3 sont doubles.

Tonalité :

L’Aube Méridionale est une revue de “jeunes” et non l’organe exclusif d’une école, toutes les opinions y ont droit de cité. L’Aube Méridionale n’a qu’un but : le Bien, le Beau.

En effet, face aux symbolistes, la présence de gens comme Albert Arnaud, de la Rénovation littéraire avec une apologie de Ferdinand Fabre maintient la balance égale entre tradition et modernité.

Histoire :

Le 7 juin 1908, Ernest Gaubert, rendant compte de La Source claire, de Marc Varenne dans La Vie Méridionale écrit : “Il y a 10 ans, ... c’est dans la cour des grands du Lycée de Montpellier que Marc Varenne me dit ses premiers poèmes... Dès qu’un poète rencontrait un autre poète, en ce temps, ils faisaient une revue. Pour ne pas nous singulariser, nous suivîmes cet exemple, et, avec le concours de Pierre Hortala... et de quelques autres, parût d’abord à Béziers puis à Montpellier, L’AUBE MéRIDIONALE. Ces détails appartiennent désormais à l’histoire, et le groupement qu’on a nommé l’Ecole de Béziers était fondé.... Nous avons fait lire les poètes nouveaux, ces symbolistes alors fort attaqués et devenus depuis les maîtres de l’heure. Nous avons publié des vers de M. Charles-Henry Hirsch, inconnu alors aux jours de L’Aube Méridionale. Nous avons publié des vers de M. Rémy de Gourmont. Nous nous enorgueillissions du patronage de MM. de Régnier, Pierre Louys et bien d’autres. Nous discutions à présent de M. Maurice Barrès et de M. Jean Moréas... Lorsque nous avons composé la première anthologie des poètes du Midi, nous nous sommes montrés d’une sévérité qui me surprend encore...”

Certains indices font penser à une survie de la revue après sa mort officielle. Il n’en reste malheureusement que des témoignages incertains et douteux.

La Vie Montpelliéraine du 18 mars 1900 annonce sa ré-parution : : “L’Aube Méridionale qui, vu le désagrégement (sic) de son Comité d’administration, a dû cesser de paraître, renaît pour ainsi dire sous une enveloppe nouvelle. Un bureau de rédaction spécial pour la province est confié à MM. Pierre Hortala et Marc Varenne, 30 rue de l’Université, Montpellier. C’est à eux que devront être adressés tous les envois ou lettres... Nous lisons dans le premier numéro, qui promet beaucoup, une fort intéressante et définitive chronique de nos amis Hortala et Varenne sur la question “Prométhée “ [de Jean Lorrain, joué aux arènes de Béziers]. Abonnement, 5 F. par an. Voici le sommaire du 2e numéro : Henri Delisle, Félicien Champsaur, Louis Payen, Marie Laparcerie, F. Lovio, A. Laux, H. Fillay, Serge Raffolovich, Pierre Hortala, Marc Varenne, Michel Tavera, Georges Philippe. “

Cet article semble bien voir été écrit avec le numéro de la revue en main.

Pourtant, la même Vie Montpelliéraine semble contredire cette parution le 23 juin 1901 :

“Nous apprenons que L’Aube Méridionale , la vaillante revue des jeunes qui parut pendant 2 ans à Montpellier va réapparaître, agrandie...”

Ce qui laisse supposer qu’en 1900, il ne s’est rien passé...

Plus troublant encore. Le 22 septembre 1901, Ernest Gaubert, toujours dans La Vie Montpelliéraine, dans un article sur les revues littéraires, après avoir parlé de Chimère, et La Coupe revient sur L’Aube Méridionale comme sur une revue morte depuis longtemps : “Avec Marc Varenne, Pierre Hortala et Jean de La Hire, qui débutait au Journal, nous fondâmes L’Aube Méridionale. Nous n’avions pas à cette époque de tendances précises et de but marqué... Dès la 2ème année, nous émigrions de Béziers à Montpellier. L’Aube Méridionale consacrait un numéro spécial aux “Poètes du Midi” : Joseph Loubet, Louis Payen, Charles-Brun, E. Vailhé, Hortala, Varennes, Louis Brù, et moi-même y marquions l’apport du Clapas, de Bittere et du Lodévois. En août 1899, nous organisions à Béziers le premier Congrès des Poètes sous la présidence de Mme Segond-Weber... Ce fut la fin de L’Aube Méridionale... D’autres adolescents sont venus. Henry Rigal et Marius Labarre qui fondèrent Le Titan à Béziers.”

Cet historique correspond en tout point à ce que nous connaissons. Il n’y est nulle part fait allusion à une quelconque résurrection de la revue.

Les diverses annonces n’ont-elles été que des vœux pieux jamais réalisés? Mais pourquoi alors cette précision dans la description des sommaires, et ce compte-rendu d’un numéro inexistant?

Pour la série annoncée le 23 juin 1901, s’agit-il d’une confusion avec la Revue synthétique qui a été présentée le 2 juin (toujours par la VM) comme “la suite digne de ces vaillantes revues que furent L’Aube Méridionale et La Vie. Il faut y lire les articles de Jean de La Hire et d’Ernest Gaubert sur la jeune littérature... ainsi que les poèmes de Labarre et H. Rigal...” Cette revue biterroise créée autour de Marius Cabanne, Jean de La Hire et Henry Rigal semble pourtant plus une suite au Titan qu’autre chose.

Le 10 mars 1901, André Tudesq, encore dans La Vie Montpelliéraine, lors d’une notice consacrée à Jean de La Hire évoquera “L’Aube Méridionale, de curieux et un peu vague souvenir...” ce qui n’évoque pas une revue en pleine renaissance.

Il est donc

plus sage de s’en tenir à la date officielle de décès : août 1899, après le

Congrès des Poètes de Béziers, coïncidant avec la reprise de Déjanire de

Saint-Saens et qui reprend une idée de Jules Nadi, de Valence.

Responsables de la revue :

Ernest Gaubert (Saint-André-de-Sangonis 1881-1945) :

Il a 17 ans lorsqu’il participe à la création de la revue. Très vite, il

devient un écrivain professionnel. En juin 1903, il a déjà assez publié pour

qu’un banquet où prendront la parole entre autres Marc Varenne et Louis Payen

lui soit offert à Paris pour la sortie de L’Amour

marié qui obtient le Prix national de littérature. En 1908, il reçoit le

prix littéraire du Journal. En 1917, La Mayorquine, chez Crès, est déjà son

douzième livre. Après la guerre, il sera un temps sous-préfet et en 1927 il est

imprimeur à Paris.Il fera pendant la guerre des choix très malheureux.

Pierre Hortala : Né à Béziers en 1881. Fondateur, toujours avec Varenne plus Gaubert, Labarre et Henry Rigal de la revue biterroise Titan. Il publie ensuite plusieurs recueils, collabore avec Ernest Gaubert pour des pièces de théâtre : L’Heure du satyre ; La Corinthienne. Alors que son poème lyrique Le Meneur de Louves (tiré de l’œuvre de Rachilde) allait être joué à Monte Carlo, il se suicide en 1926 dans sa ville de Narbonne en se jetant dans le canal.

Marc Varenne : Né à Nérac (Lot et Garonne) en 1877, il vient jeune à Montpellier après un passage à Béziers où son père est Président du Tribunal de première instance et ou il est co-fondateur de Titan.. D’abord chef de cabinet du Préfet de l’Hérault, il a ensuite une carrière parisienne politico-littéraire. Secrétaire particulier de Fallières, le Président du Sénat, il suit celui-ci à l’Elysée (qui devient son domicile) lorsqu’il est élu à la Présidence. Cela ne l’empêche pas de publier La Source claire en 1908. Il sera aussi critique de théâtre à Comœdia, et collaborateur d’une foule de journaux : Le Temps, Les Annales, Gil Blas, L’Illustration, Fémina, Le Figaro, La Nouvelle revue...

Adolphe de La Hire : Vicomte d’Espie, il restera dans

l’histoire littéraire avec le prénom Jean comme le chantre du scoutisme. Dès

1901, il a déjà publié 4 romans, il est chroniqueur à Gil Blas et à des dizaines

de journaux. Créateur du Nyctalope. Mais aussi spoliateur des éditions Ferenczi pendant la guerre.

Auteurs phares :

Ernest Gaubert

cite Rémy de Gourmont, Charles-Henry Hirsch comme les vedettes de la revue.

Nous pourrions bien y ajouter Francis Vielé-Griffin, Paul Fort, Antonin Lavergne (cher à Charles péguy) ou Yvanhoé Rambosson

Grands auteurs régionaux

Bien sûr, les fondateurs, qui feront tous carrière. Mais aussi Joseph Loubet, Louis Payen, Jean Charles-Brun, et surtout Paul Vigné d’Octon.

A noter le très émouvant “Testament de César Baruchard”, anagramme de Maurice Houard, alias Richard Wémau (du Caveau du 10, à Montpellier) : “Il n’y a plus moyen de s’équilibrer, je m’en vais”, finissant par “Qu’on m’incinère”. Richard Wémau y annonce sa mort prochaine.

Réseaux et constellations d'auteurs :

Ernest Gaubert

se flatte de patronages illustres : Henry de Régnier, Pierre Louys. Quel

rôle jouèrent-ils? Impossible à dire. La présence d’Edouard Ducoté, ami de Gide, directeur

de L’Ermitage explique sans aucun

doute la participation de Vielé-Griffin. Hors ces quelques correspondances, il

semble que tous les participants actifs soient localisés entre Toulouse,

Montpellier, Béziers et la Provence. L’ouverture géographique est plus affirmée que réelle.

Mais l’aire d'influence correspond au titre de la revue.

SOMMAIRES

[Les numéros 3, 7-8 et 9 ont été consultés aux ADH, sous la cote PAR 2124.

Les n° 13 et 14/15 se trouvent dans les collections du CIRDOC, Béziers ]

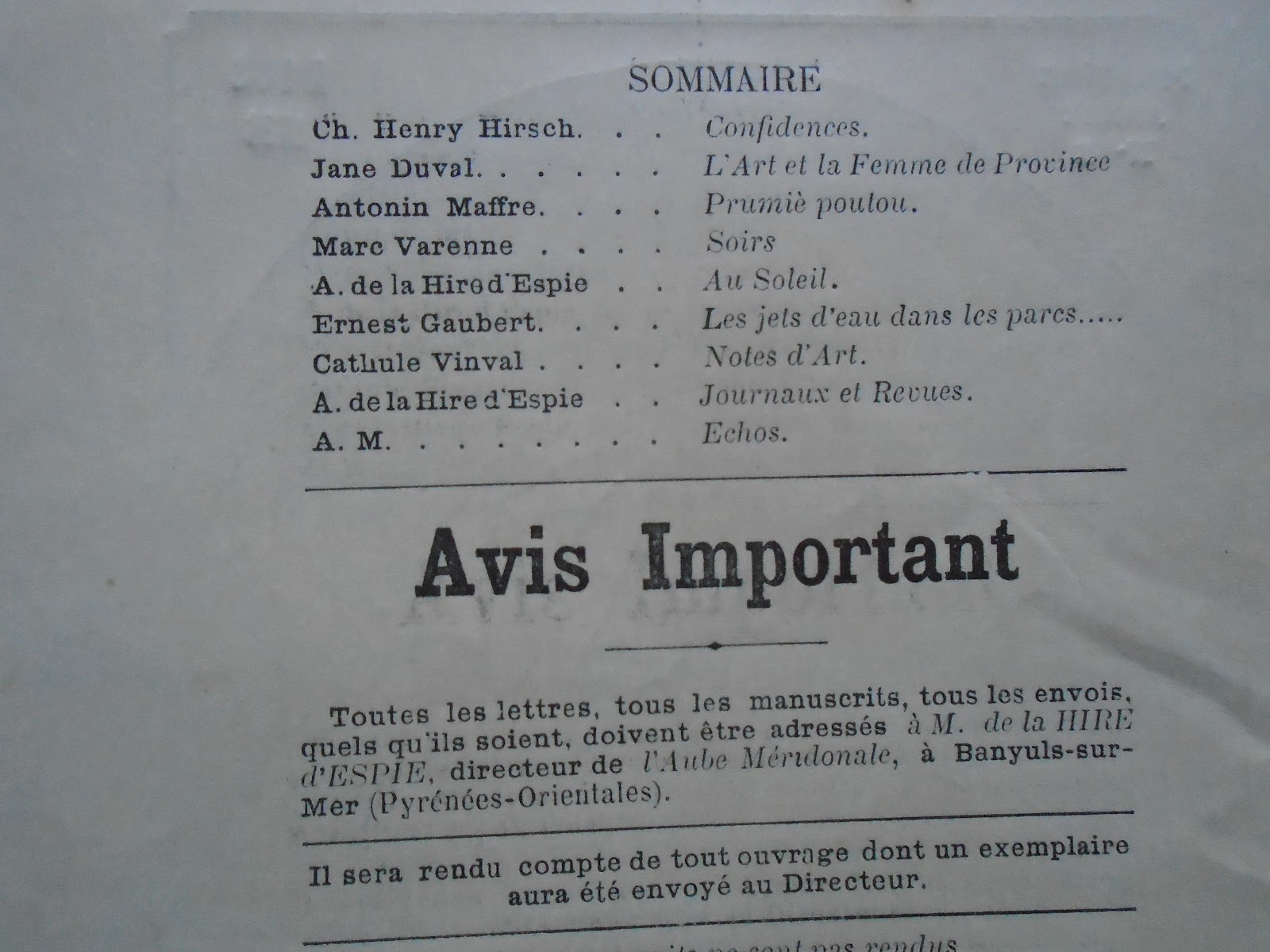

N° 2, mars 1898

Charles Henry Hirsch Jane Duval (rare femme dans une revue de province) Antonin Maffre ; Marc Varenne ; La Hire ; Ernest Gaubert ; Cathule Vinval ;

N° 3, 1ère année, avril 1898.

Francis Vielé-Griffin, Albert Arnaud (Notice sur Ferdinand Fabre), Ernest Gaubert (sur le vers libre), Antonin Maffre, Achille Maffre de Baugé, Marc Varenne.

N° 4, mai 1898

Paul Fort (Ballade française) , Emmanuel Delbousquet ; La Hire ; Achille Maffre de Baugé ; Elaine Hellys (encore une femme) ; P. Hortala ; Marc Varenne ; Ernest Gaubert.

N° 6, juillet 1898

Antonin Lavergne (qui sera publié et commenté par Péguy) ; Frédéric Saisset (un catalan) ; Yvanhoé Rambosson (ami se Séverine) ; Abel Letalle ; Léopold Dauphin (ami de Mallarmé) ; Ernest Gaubert, Antonin Maffre.

N° 7-8, 1ère année, 2ème série, octobre 1898.

Paul Alavaill, Raymond Ballut, Léopold Dauphin (son texte encadré de noir ouvre la revue en hommage à Stéphane Mallarmé qui a préfacé son premier livre), Edouard Ducoté, Ernest Gaubert, Adolphe de La Hire, Paul Vigné d’Octon (extrait de Ma Garrigue, en préparation), Marc Varenne, Maurice de Viau..

N°9, novembre 1898

Paul Briguel, G. Coussol, Ernest Gaubert, Pierre Hortala, Magali, Jules Nadi, Marc Varenne, Maurice de Viau.

N°10-11, janvier 1899 [source : La vie Montpelliéraine]

A.D. Bancel, Ernest Gaubert (roman : Flore d’éveil), Rémy de Gourmont, Pierre Hortala, Jules Nadi, A. Orliac, Marc Varenne, de Viau, Richard Wémau, etc... Aquarelles de Madeleine Dauphin

N°12 : non retrouvé

N° 13, 2e année, (2e série), 25 mars 1899

Lucienne Kahn, Louis Payen, Marc Varenne, Richard Wémau (i.e. Maurice Houard), Ernest Gaubert, Jean Montagnier, Louis Roucau, Aimé Agussol (en occitan), Pierre Hortala, Elaine Hellys, Jules Nadi, Antoine Orliac

N° 14/15 LES JEUNES POÈTES DU MIDI : Réservé aux jeunes du Midi, et de moins de 30 ans.

Poètes de Guyenne, Gascogne et Béarn : Maurice de Bellegarde de Viau, Georges Bidache, Elie Clavel, Emmanuel Delbousquet, Emile Escande, H.-P. Harlem, Raoul Laborderie, Emile Magne, R. de Miranda, Simin Palay [en français], François Peyrey, Marc Varenne, Jean Viollis.

Poètes de Languedoc et du Comté de Foix : Raymond Ballut, Louis Bru, Jean Cazedessux, Jean Charles-Brun, Ernest Gaubert, Pierre Hortala, Marc Lafargue, Léo Larguier, André Magre, Maurice Magre, Camille Maryx, Louis Payen, François Périlhou, Louis Roucau, Laurent Savigny, Paul Souchon, E.A. Vaillé.

Poètes du Roussillon : Paul Alavaill, Jean Amade, Pierre Camo, Antoine Orliac, Frédéric Saisset, Alphonse Talut.

Poètes de Provence et du Dauphiné : Edmond Jaloux, Jules Nadi, Maurice Perrès, Joseph Pouzin.

La Vie Montpelliéraine du 17 septembre 1899 annonce un numéro spécial : Les poètes à Béziers qui pourrait être le numéro ci dessus si le sommaire n’annonçait des textes de Maffre de Baugé, Laurent Tailhade, Ernest Gaubert, Marc Varenne et Pierre Hortala.

Editions annexes : Editions de L’Aube méridionale.

Vers de lointains échos, plaquette d’Ernest Gaubert est annoncée aux Editions de L’Aube méridionale. Parue en 1898.

Flore d’éveil, notes de vie roman, en 1899. (“Petit roman étrange et exquis...”)

La BNF et l’Arsenal possèdent :

L’Aube Méridionale : Revue mensuelle, littéraire, artistique et sociale. Béziers, puis Montpellier.

Janvier/février - juillet 1898 (1ère série, 1 à 6), et octobre 1898-août 1899 (n° 7 à 18).

Les n° 14/15 et 17/18 portent le titre : Les Jeunes poètes du Midi. L’Aube Méridionale”.

Les ADH : n°3 et n° 7-8 et 9, cote PAR 2124.

CIRDOC (Béziers) n° 13 et 14/15

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire