|

| PAN, revue littéraire. Montpellier, 1908 |

1908 PAN, revue libre. Montpellier

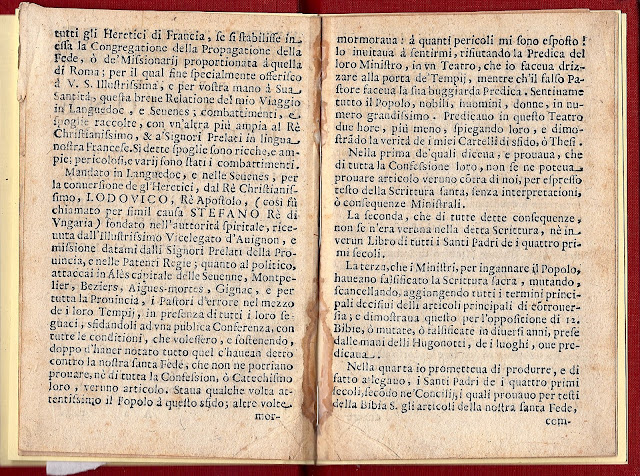

Voici une revue littéraire publiée à Montpellier en 1908 et qui ne manque pas de panache.

Sa présentation a fière allure. Format 25 cm, 120 pages environ sur papier vergé par numéro, couverture sobre et classieuse...

PAN, revue libre fondée par Francis Carco, Joël Dumas et Jean Clary.

Le sommaire est on ne peut plus prestigieux.

On va y trouver des textes de Guillaume Apollinaire, le premier texte publié par Saint-John Perse, Filippo Tomasso Marinetti , Valère Bernard, Mécislas Golberg, Lucie Delarue-Mardrus, Pierre Grasset, Guy Lavaud, Louis Payen, Louis-Frédéric Rouquette, Jean Royère, Emmanuel Signoret, et bien sûr Francis Carco.

Description :

PAN : revue libre paraissant tous les deux mois.

Direction : Joël Dumas, Jean Clary, Francis Carco.

Secrétaire administratif : Emile Pietrera

10 rue de l’Observance, Montpellier

Gérant : E. Montane

Impr. Firmin, Montane et Sicardi, Montpellier

Prix Un franc.

16 x 25 cm. Couv. blanche, titre rouge, flute de Pan.

A l’intérieur, 4 pages de publicités montpelliéraines (et viganaise) sur papier couleur.

[D’après le n° 2]

Tables :

Dans le n° 6, table des 6 premiers numéros.

Variations :

Rédaction : Francis Carco disparait de la rédaction à partir du n° 5. Joël Dumas à partir du n° 6. Marcel Rieu devient alors co-directeur avec Jean Clary, qui est également rédacteur en chef.

Maquette : Changement total de couverture avec l’implantation parisienne au n° 1 et 2 de janvier 1909. Le sommaire figure désormais sur la première de couverture, la vignette est différente, l’adresse figure au bas.

Adresse : A partir du n° 6, la revue est domiciliée chez Jean Clary : 35 rue de Trévise, Paris. A partir du n°1 et 2 de janvier 1909, une adresse administrative est donnée, celle de l’imprimeur, 25 rue Serpente, Paris.

Imprimeur : Alors que la revue porte une adresse parisienne dès le n° 6, il faut attendre le n° suivant, 1 et 2 de la 2e année pour qu’elle soit imprimée par l’Imprimerie du 20e siècle, à Paris.

Périodicité : A partir de 1909, la revue est annoncée comme paraissant chaque mois.

Publicités : Les publicités disparaissent avec le n° 1 et 2 de la 2e année, lorsque la revue devient parisienne.

|

| PAN, nouvelle série après sa migration parisienne : 1909 |

Les Piliers de la revue :

Francis CARCO. C’est à Rodez que Carco rencontre Jean Clary, fils comme lui d’un receveur des contributions. En 1907, il tient le rôle d’un moine dans le drame de Roger Frène La Cathédrale joué sur le parvis ruthénois. Il collabore en 1908 au Cri de la terre, le journal éphémère du peintre-graveur Eugène Viala. Devenu parisien, il crée L’Ile sonnante à Paris en 1909 toujours avec Frène et Michel Puy. Ce réseau des amitiés aveyronnaises est à la base de la revue Pan..

En ce qui concerne ses contacts avec Montpellier, rappelons qu’il avait déjà participé, de Rodez, en janvier 1907 aux Annales méridionales de Raoul Davray (nous l'avons déjà rencontré) avec “une élégie lamartinienne”. Pourtant, son séjour à Montpellier reste mystérieux... Louis Thomas écrit dans Les Nouvelles littéraires du 7 avril 1928 : “Nous savions déjà par un article de M. Carco lui-même qu’il avait fait dans notre ville une période [militaire?] de 28 jours, et peut-être aussi son service militaire. Mais qui nous parlera en détails (horribles détails peut-être?) de son séjour à Montpellier?” Ni Clary, déjà mort quand paraissent ces lignes, ni Joël Dumas, les co-fondateurs de Pan ne semblent avoir parlé de cet épisode. Et Raoul Davray, pourtant fondateur des Annales méridionales qui accueillent Carco en 1907, ne dévoile rien non plus ni lorsqu’il revient sur cette revue dans La Vie montpelliéraine du 9 nov. 1929, ni en 1938 lorsqu’il écrit La Chape de plomb, recueil d’articles et de souvenirs. Apollinaire, qui consacre le 1 juin 1914 une “Anecdotique” du Mercure de France à Carco, ne parle pas de la revue Pan.

Il semble n’avoir été pour la revue qu’un détonateur efficace et éphémère.

SES TEXTES PUBLIES ICI : Dès le n° 3, sa contribution est datée de Grenoble, où il fait son service militaire, et dédiée au peintre Charles Eymar, une des figures les plus curieuses et les plus attachantes du Montpellier de l’époque.

Jean CLARY : (De son vrai nom Henry Rouquayrol, Saint-Genyés-d’Olt, 13 juil. 1880 - Neuilly, 27 juil. 1925) : Après son enfance aveyronnaise et son passage à Montpellier, il s’installe à Paris en 1909. Son livre D’or et de soleil est achevé d’imprimer le 15 mai 1908. Le recueil est dédié à Joël Dumas. Des poèmes le sont à Emile Cottinet, Marcel Rieu, René Rivière, Jean Tallez, Louis Vassal, René Collière, Louis Combe, Alexis Lauze, Marc Ollier de Marichard, Charles Eymar, Francis Carco, la plupart collaborateurs de Pan. En 1910, paraissent aux Editions de Pan : Quelques lames de la mer sauvage. La revue publie ensuite dans ses pages Les désemparés, roman écrit en collaboration avec Marcel Rieu, qui ne sera jamais édité en volume. Jean Clary cesse définitivement d’écrire dès le début de la guerre de 1914.

Il a incontestablement été la cheville ouvrière de Pan, sans doute à la fois rédacteur en chef et secrétaire de rédaction.

En 1995, les éditions Jacques Brémont publieront une étude de Jean Digot : Trois du Rouergue : Jean Clary, Roger Frène, Léo d'Orfer.

Joël DUMAS : Né à Narbonne en 1885. Il publie chez Grasset, en 1908, un recueil de poèmes : Délicieusement dédié à Henry Rouquayrol, c’est à dire Jean Clary. Un des poèmes de ce recueil est dédié à Charles Lèbre, fils d’un marchand de vins viganais qui soutient la revue Pan en y insérant sa publicité. En février 1908, il file, selon L’Etudiant (n°128) le parfait amour sur les bords de la Loire avec une femme délicieusement belle.

En 1910, les Editions Pan, désormais 25 rue du Couedic à Paris, publient : Quatorze poèmes pour exalter mon désir. La Vie Montpelliéraine du 18 sept 1910 déplore : “Dans quelques autres [vers], Joël Dumas laisse entendre qu’il va s’enfouir - si ce n’est déjà fait - dans la sombre pénombre d’une étude notariale” à Versailles. Toute sa vie, il gardera des liens étroits avec Raoul Davray, qui avait montré la voie à Pan avec ses Annales méridionales. Il continue à collaborer à diverses revues : Isis, L’Ile sonnante, Hélios, Le Divan... et publie régulièrement des textes dans La Vie Montpelliéraine, dont un Noël dédié à Toussaint Luca (un des rédacteurs de Pan).

Il publie un texte daté de Bizerte, oct-déc. 1906, qui fait référence à L’Immoraliste de Gide.

En juillet 1909, dans Le Dard, il reviendra sur l’aventure de Pan, et racontera ses rencontres à Paris en 1907 avec Apollinaire, Moréas, Marinetti;..

Emile Piétréra : Une fois terminé son secrétariat administratif de Pan, Emile Piétréra sera commissaire de police aux Sables d’Olone. En 1920, il devient “commissaire de police à la gare Saint-Lazare, chargé de la police spéciale des souverains étrangers venant en France”.

L'équipe semble avoir des rapports chaleureux : Le n° 125 du 1 février 1908 de L’Etudiant (de Montpellier) nous relate un banquet de thèse qui pourrait être bien anodin, si les convives n’étaient que joyeux étudiants. Mais les invités de MM. Lèbre et Albat ont nom : Marcel Rieu, Emile Piétrera, Jean Clary, Joël Dumas, et Francis Carco, tous de la revue PAN, avec Charles Eymar et Louis-Frédéric Rouquette.

Les auteurs phares de la revue PAN :

|

| Toussaint-Luca parle d'Apollinaire. Pan, n°5, septembre 1908 |

Guillaume Apollinaire :

En septembre 1908, Pan publie une longue étude de Toussaint-Luca sur Guillaume Apollinaire, qu’il a connu au lycée de Nice en 1897. Il y annonce la parution, demain, d’un recueil : Vent du Rhin, préfiguration des Rhénanes. Une comparaison avec Montaigne, au flegme serein et fantaisiste, bon et paradoxal, sincère et renaissant, le place au rang de fantaisiste le plus érudit de France. L’article consacre une large part au Festin d’Esope, la revue fondée par Apollinaire à laquelle Toussaint Luca a participé aux côtés de Han Ryner, André Salmon, John-Antoine Nau. L’évocation du poète dans sa maison du Vesinet au milieu de ses livres rares, de ses pastels, croquis, essais, tableaux des maîtres de la peinture... est savoureuse. Enfin, le rôle d’Apollinaire auprès de Matisse, Picasso, Laurencin, Derain, Friesz, Braque ou Van Dongen est souligné pour célébrer sa modernité. Toussaint-Luca est sans nul doute celui qui amène Apollinaire à Pan. : il est (ou sera) sous-préfet à Lodève.

Dans le numéro suivant (n° 6, novembre 1908), PAN publie un long poème d'Apollinaire en édition originale : Fiançailles. Dans Alcools, en 1913, le titre sera : Les Fiançailles et sera dédié à à Picasso

|

| FIANCAILLES de Guillaume APOLLINAIRE. Pan, novembre 1908 |

|

| FIANCAILLES de Guillaume APOLLINAIRE. Pan, novembre 1908 |

Valère Bernard : Peintre, graveur, poète et romancier (en français et en occitan). En 1908, il est déjà un maître consacré dans tous ses domaines d’activité. Ami de Rodin, Puvis de Chavannes, Huysmans, Jean Lorrain... Il fréquente Paul Souchon (du Caveau du Dix de Montpellier qui traduit en français ses textes occitans lors de leur publication dans La Plume dès 1896 ou Le Feu d’Emile Sicard en 1905). Il correspond dès 1904 avec Marinetti qu’il a connu à Paris et qui publiera son adhésion au futurisme dans Poesia, à Milan, à l’automne 1910. C’est un ami de Guy Lavaud et de Vielé-Griffin, autres collaborateurs de Pan. Capoulié (président) du félibrige en 1909, il remplace alors Pierre Devoluy. Tous ces liens font que sa participation à la revue ne nous surprend pas.

|

| Poèmes du capoulié VALERE BERNARD sur des dessins de RODIN |

Abel Bonnard : Entre 1909 et 1912, il collabore à la revue d’obédience maurassiene Les Guèpes qui édite aussi Carco, Roger Frène, Louis Thomas ou Guy Lavaud, que nous retrouvons dans Pan. Il est proche des courants de la poésie naturaliste de Léo Larguier et Maurice Magre.

Lucie Delarue-Mardrus (1880-1945) : En 1908, elle a déjà publié Occident (1900), Ferveur (1902), Horizons (1904), et La Figure de proue (1908) qui fait l’objet de la chronique de Jean Clary. En 1912, se retrouve avec un autre collaborateur de Pan, Louis Payen pour signer une comédie en 4 actes : La Monnaie de singe.

Filippo Tomasso Marinetti : Dirige la revue Poesia, à Milan. Son Manifeste futuriste sera lancé en 1909. Pour le moment, c’est Roi Bombance (1905, Mercure de France) et plusieurs recueils de poésies qui sont publiés à Paris. Il collabore régulièrement à La Plume.

John-Antoine Nau (1860-1918) : Lauréat du premier Prix Goncourt avec Force ennemie en 1903. Avait en 1904 publié des poèmes : En suivant les goélands.

Saint-John Perse : Alexis Léger signe ici Saint Léger-Léger. Les trois poèmes Des villes sur trois modes ne seront pas repris dans les œuvres complètes. Frédéric Jacques Temple m'a raconté avoir demandé à Saint-John Perse la possibilité de rééditer ces textes dans une de ses revues, autorisation refusée, le poète de la maturité ne se reconnaissant pas dans ces textes d'un adolescent de 16 ans !

Louis-Frédéric Rouquette : né à Montpellier le 19 août 1884, mort à Paris le 10 mai 1926. Il est admis en 1900 à l’Ecole des Beaux -Arts de Montpellier. Premières armes, son premier recueil, parait en 1901; en 1902, c’est A Mignonne toujours à Montpellier. Il quitte Montpellier pour Paris en 1907, et Paris pour... le monde en 1915. Mais la vie et l’œuvre du Jack London français sont de notoriété publique. Son dernier livre sera La Chanson du pays.

Mécislas Golberg (1869-1907) : cet écrivain anarchiste polonais est un des maîtres à pensée de la première décade du XXe siècle.

Francis Vielé-Griffin (1864-1937) : c'est l'ami américain des symbolistes et de Gide. Un écrivain reconnu en 1908.

Jean Metzinger (1883-1956) a 27 ans lorsqu'il publie dans PAN n° 10 en octobre 1910 (à Paris, donc) une note sur la peinture qui théorise le cubisme : il en est un des fondateurs.

NOTES SUR LES AUTRES AUTEURS :

Charles Bordes : Né le 12 mars 1863. Musicien, créateur de la Schola Cantorum rue Saint-Jacques à Paris, puis, à partir de 1905 à Montpellier. Il allait mourir en 1909.

Léon Deubel : proche du “synthétisme” de Jean de La Hyre, mais surtout ami de Charles Cros. Membre, vers 1900, avec Louis Pergaud, du groupe Le Beffroi, à Lille. Il collabore, bien sûr, à L’Ile sonnante, la revue parisienne du ruthénois Roger Frêne.

André Du Fresnois : crée en 1909 la revue Le Nain Rouge, avec Louis Thomas.

Charles Eymar (Montpellier 1882-1944) : poète, musicien, mais surtout aquarelliste (lorsque son bras blessé lui interdit le piano). Styliste curieux, proche de Toulouse-Lautrec et de Dufy. Ami de Carco, de Valéry Larbaud, de Joseph Conrad...Il était, dans la vie, greffier au Palais de Justice.

Roger Frène (1878, Rodez - 1939, Espalion en Aveyron) : Pseudonyme de Emile-Roger Fraysse. Il signe aussi parfois Georges Tournefeuille. Son père était consevateur des hypothèques à Rodez (comme celui de Carco). Il devint lui-même receveur de l’enregistrement à Saint-Génies d’Olt. En janvier 1901, il fonde à Albi la Revue provinciale qui dure 5 ans. En 1906, il avait publié : Paysages de l’âme et de la terre (Ed. de la Revue provinciale) et, devenu parisien en 1908, Les sèves originaires (Libr. Perrin). En 1909, il crée L’Ile sonnante, revue à laquelle participent Francis Carco, Léon Deubel, Louis Pergaud, Tristan Derème. La revue finit en 1914. Son poème Les Nymphes, publié dans cette revue en 1910, est édité en 1921 par Francis Carco aux éditions Davis, avec des illustrations d’Amedeo Modigliani. (Voir : Revue historique et littéraire du Languedoc, 1946, article de Michel Puy et Guy Lavaud et l’ article de Francis Carco, in Les Nouvelles littéraires du 27 janv. 1939).

Pierre Grasset : (1881-1958) Fils du professeur Joseph Grasset, cousin de l’éditeur chez qui il publie Le Conte bleu en 1908.

Tristan Klingsor (1874-1966) : Simultanément à sa participation à Pan, il publie Valet de cœur. Il est assez connu pour qu'on n'en dise pas plus.

Guy Lavaud (1883-1958) : Aveyronnais. Publie en 1946 un article sur Roger Frène. En 1908, il est Chef de Cabinet du Gouverneur général de Monaco, et correspond avec Valère Bernard dont il organise une exposition. En 1907, ce néo-symboliste a publié aux Editions de La Phalange : Du livre de la mort. En 1909, La Floraison des eaux., en 1910, ce sera Des fleurs pourquoi..., et en 1918 Sur un vieux livre de marine.

Sébastien-Charles Lecomte : “Parnassien pour la forme et romantique pour l’inspiration.”

Fernand Mazade (1861-1939) : Né à Anduze, fait partie, avec Valéry et Anna de Noaïlles de la Pléïade méridionale. Avant de publier Dyonisos et les Nymphes aux Editions de Pan (Paris, 1913), il avait donné : De sable et d’or (1889), Arbres d’Hellade (1912), Athéna (1912), et une pièce, Belle au bois rêvant (1893). Il est aussi l’auteur d’une grande Anthologie des poètes français des origines à nos jours.

Paul-Hubert : Son premier recueil, Verbes mauves est publié à Montpellier en 1898. Aux Tournants de la route (illustré par Louis Guigues et Joseph Durand) suit en 1901. Il a eu, en 1906, le prix Sully-Prudhomme de poésie pour Les Horizons d’or, poèmes du Languedoc, chez Ollendorf. Il publie en 1908, chez Fasquelle Au cœur ardent de la Cité.

Louis Payen : Albert Liénard (Alès, 1875- Epinay, juillet 1927), plus connu sous le nom de Louis Payen deviendra un écrivain important après son départ pour Paris. Ses premières oeuvres sont publiées en 1895 dans Le Cavô du Dix, à Montpellier. Après la fermeture du Caveau du Dix, un cénacle avec Richard Wémau, Joseph Loubet, Coulet, Paul Grollier, Edouard Perrin et Liénard, se réunit pour fonder La Coupe. A peine La Coupe fondée, Liénard part à Lyon et signe désormais Louis Payen. A Lyon, il fonde Germinal. Puis, il se fixe à Paris. Il lance Messidor, avec J. Duchamp et G. Casella. En 1900, il dirige La Revue dorée. Puis, il collabore au Mercure de France, à l’Ermitage. En 1903, il instaure les Samedis poétiques des Bouffes parisiens, qu'il reprendra en 1920, lorsqu'il sera administrateur du Théâtre Français. Le 14 déc 1906, il fonde, avec entre autres Ernest Gaubert et Dauriac, le Nouveau Théâtre d’Art, au café Soufflet (Paris), inauguré par sa Tentation de l’abbé Jean. En 1908, il crée La Victoire à Orange, reprise aux Arènes de Nîmes en 1911, pièce éditée chez Grasset. Ami de Jean Lorrain. Secrétaire de Catulle Mendès. En 1912, il co-signe avec Lucie Delarue-Mardrus une comédie en 4 actes : La Monnaie de singe. Il a composé des livrets pour Massenet, et à sa mort, était secrétaire général de la Comédie française. Au physique, "il ressemble à Balzac". Voir : Midi Mondain, 11 déc 1910 : Louis Payen.

Charles Phalippou : originaire de Béziers, installé à Toulouse où il est un des fondateurs du Salon des Poètes méridionaux.

Louis Piérard : Dirige , à Mons, la revue belge : La société nouvelle.

Michel Puy : Aveyronnais. Rédige en 1946 un article sur Roger Frène.

Emile Ripert (1882-1948) : Né à La Ciotat, professeur de langue provençale à l’Université d’Aix. Majoral du félibrige en 1934. Recueils : Le Chemin blanc (Fasquelle, 1904), Le Golfe d’amour et Le Couronnement de Musset (Ed. du Feu, 1908 et 1910), La Terre des lauriers ( Grasset, 1912) qui obtient le prix national de poésie 1912, La Sirène blessée (1920), Le Train bleu (Flammarion,1929). Romans : L’Or des ruines, Quand je serai bachelière, Le Dernier vol de l’Aigle. Auteur aussi de plusieurs volumes consacrés à Frédéric Mistral et au félibrige qui en font un des chantres les mieux inspirés de la Provence et du Languedoc.

Jean Royere (1871-1956) : Fonde la revue La Phalange (1906-1914), où publient Apollinaire (Les Colchiques), et André Gide. Il avait précédemment dirigé les Ecrits pour l’art (1887-1893), où avaient été publiés Marinetti et J.A. Nau. Il crée le mouvement “musiciste”, et le terme de “poésie pure”. En 1908, il n’a publié que trois plaquettes : Exil doré (1898), Eurythmies (1904) et Sœur de Narcisse nu (1908), dont Apollinaire fait une analyse enthousiaste. Suivront Par la lumière peints (1919), Quiètude (1922).

Paul Sentenac : Créateur du Salon des Poètes méridionaux, à Toulouse, en juillet 1907, qui publie la revue Tolosa. En 1911, il publie chez Grasset un recueil, Tout mon cœur par tous les chemins. En 1912, il fonde, à Paris, la revue Pays d’Oc, où écrivent, entre autres, Pierre Grasset et André Tudesq.

Emile Sicard: 1878-1921. Il crée et dirige la revue Le Feu en 1905. Les voix qui chantent et les voix qui pleurent (1904), L’allée silencieuse (1906), L’ardente chevauchée (1908)... Ami de Paul Souchon, Léo Larguier, Emmanuel Signoret. Collaborateur des Cahiers du Sud (Marseille), qui en 1934 publient son recueil : Le Vieux-Port.

Emmanuel Signoret : Dirigeait, et rédigeait seul, de Cannes, la revue Le Saint Graal, dont le numéro de mars 1898 est consacré à Gide et Vielé-Griffin. Gide lui consacre deux de ses “Prétextes”. En 1908, venaient de paraître au Mercure de France Les Poésies complètes d’Emmanuel Signoret, recueil posthume. Signoret était mort le 20 décembre 1900. Le poème publié par Pan est paru dans La Plume du 1 juillet 1900, dédié à Paul Souchon.

Paul Souchon (1874-1951) : Né à Laudun (Gard), études à Aix et, épisodiquement, à Montpellier où il est un des fondateurs du Caveau du Dix. Membre des revues La Plume et Le Feu.. Ami de Gasquet, Jaloux, Signoret... Publie Elévation poétique (1898), Elégies parisiennes (1902), Les Chants du stade (1923). Chargé de la chronique “Midi” du Mercure de France. Il est ensuite conservateur du Musée Victor Hugo, et éditeur de sa correspondance.

Louis Thomas : (1885-?) Publie : Flûtes vaines (1906), D’un autre continent (1924). Crée en 1909 la revue Le Nain Rouge, avec André Du Fresnois

André Tudesq (Alès1885-Saïgon1925) : Publie un recueil La vie en 1905 et des nouvelles Les Magots d’Occident en 1908. Fait partie du groupe Les Loups. Il est cependant plus connu comme correspondant de guerre du Journal et ses livres sur les conflits du Proche-Orient (Le Harem assassiné) ou la révolution du Mexique (La Hacienda en feu, Paris, Michaud, 1913). Il meurt d’ailleurs en reportage à Saïgon en janvier 1925.

EugèneViala : Peintre avant tout, il publie en 1908 : Paysages, chez Carrère, à Rodez.

Jehan d’Yvray publie en 1908 un court roman : Les Porteuses de torches (Ed. Albert Méricant).

Le réseau

Guy Lavaud (1883-1958) : Périgourdin et aveyronnais. Publie en 1946 un article sur Roger Frène. En 1908, il est Chef de Cabinet du Gouverneur général de Monaco, et correspond avec Valère Bernard dont il organise une exposition. En 1907, ce néo-symboliste a publié aux Editions de La Phalange : Du livre de la mort. En 1909, La Floraison des eaux, en 1910, ce sera Des fleurs pourquoi..., et en 1918 Sur un vieux livre de marine.. Entre temps, en novembre 1912, il est devenu le gendre de Vielé-Griffin, ce qui permet à Apollinaire de lui consacrer une de ses chroniques au Mercure de France, écrite d'ailleurs dès 1908, l'année où tous deux participent à Pan. “J’ai connu Guy Lavaud il y a six ou sept ans...”

Toussaint-Lucas En 1897, il est le condisciple de Guillaume Apollinaire au lycée de Nice. En 1954 il publie aux Editions du Rocher à Monaco Guillaume Apollinaire, souvenirs d'un ami. En 1908, il a cessé d'être avocat pour entrer dans l'administration préfectorale. Est-il déjà sous-préfet à Lodève? Est-il “en stage” à Montpellier ??

POSTERITE :

Il est inutile de revenir sur la carrière littéraire des divers auteurs.

Mais il faut noter qu’en Juillet 1909, alors que Pan est devenue une revue parisienne, une tentative de renaissance a lieu à Montpellier. Sous l’aspect d’un journal étudiant, Le Dard, organe des étudiants, dont un seul numéro sera publié regroupe, parmi ses six collaborateurs, 5 anciens de Pan : Clary, Dumas, Rieu, Cottinet, Sentenac. Joël Dumas, déjà parisien, y revient d’ailleurs sur la revue et évoque ses rencontres avec Apollinaire, Marinetti ou Moréas en 1907.

Sommaires :

n° 1, janvier 1908

Francis Carco, Jean Clary, Emile Cottinet, Léon Deubel, Joël Dumas, Jean Royère, Jean Sauclières, Emile Sicard , Paul Souchon, Louis Thomas, Eugène Viala.

[Sommaire rédigé d’après les tables du n°6]

|

| PAN, sommaire du n° 2. |

n° 2, Mars-Avril 1908.

Abel Bonnard, Francis Carco, Emile Cottinet, Du Fresnois, Roger Frène, Mécislas Golberg, Alexis Lauze, Jean Pellerin, Michel Puy, Marcel Rieu, René Rivière, Louis-Frédéric Rouquette, Paul Sentenac, Pierre Vierge,

A noter : Un texte d’Abel Bonnard, qui servira au n° 5 de repoussoir dans une étude sur Apollinaire par Toussaint-Luca.

Une chronique sur Lucie Delarue Mardrus.

Une chronique sur Claudel, qui tente un bilan de l’œuvre.

Des souvenirs sur Zola, par Louis-Frédéric Rouquette.

Une chronique sur Les Magots d’Occident, d’André Tudescq, un écrivain régional qui est un des premiers auteurs édité par Bernard Grasset.

|

| PAN, n° 3, 1908 . Avec quelques publicités de Montpellier et Le Vigan |

n° 3, mai-juin 1908

Charles Bordes, Francis Carco, Jean Clary, Paul Delior, Joël Dumas, Roger Frène, Pierre Grasset, Alexis Lauze, Paul-Hubert, Louis Payen, Jean Pellerin, Charles Phalippou, Louis Piérard, Marcel Rieu, Emmanuel Signoret, Paul Souchon.

A noter : Annonce de la parution aux éditions de la revue Pan du livre de Jean Clary : D’Or et de soleil, offert en prime aux abonnés.

n° 4, juillet-août 1908.

Charles Bordes, Emile Cottinet, Lucie Delarue-Mardrus, André Du Fresnois, Jean Florence, Guy Lavaud, Saint-John Perse [Saint Léger-Léger], Louis Mandrin, Filipo Tomasso Marinetti, Jean Pellerin, Nandor Sonnenfeld, Augustin Tivollier, André Tudesq.

[Sommaire rédigé d’après les tables du n°6]

|

| PAN? sommaire n° 5, septembre 1908. Montpellier |

n° 5, septembre-octobre 1908.

Gabriel Boissy, Jean Clary, Fabien Colonna, Emile Cottinet, Joël Dumas, Pierre Grasset, Marcel Rieu, René Rivière, Paul Sentenac, Pierre Tournier, A. Toussaint-Luca, Jehan d’Yvray.

A noter : Grand texte d’A. Toussaint-Lucas, avec larges citations, sur Apollinaire.

Critique, par Joël Dumas de La Vie charnelle, de Marinetti (publié dans le n° 4).

Annonce de la revue publiée à Agen par Tristan Derême : L’Oliphant.

Le texte de Pierre Grasset est extrait de Un Conte bleu, à paraître.

|

| PAN sommaire novembre 1908 |

n° 6, nov.-déc. 1908

Guillaume Apollinaire [Fiançailles], Valère Bernard, Jean Clary, Emile Cottinet, André Du Fresnois, Serge Evans, Henri Guilbeaux, Marcel Rieu, Emile Ripert, Emile Rochard, Pierre Tournier.

A noter : Chronique enthousiaste des Poèmes d’un riche amateur publiés par Barnabooth (Valéry Larbaud). Ce livre a été écrit à Montpellier, mais semble rester anonyme pour le chroniqueur Jean Clary.

Chroniques sur Eugène Carrière (de Rodez), sur Jean Royère (comparé à Valéry).

Les textes de Valère Bernard sont en français et dédiés à Rodin.

|

| Critique de BARNABOOYH de Valéry Larbaud par Jean Clary |

2e année, n° 1 et 2, janvier-février 1909

Jean Clary, Fabien Colonna, Emile Cottinet, André Du Fresnois, Roger Frène, Tristan Klingsor, Sébastien-Charles Lecomte, Legrand-Chabrier, Louis Mandin, John-Antoine Nau, Marcel Rieu, Jean Royère, Pierre Tournier, Francis Vielé-Griffin.

A noter : Guillaume Apollinaire est qualifié de “notre collaborateur” p. 2.

[N° de sept-oct 1909. (Pan est désormais une revue parisienne). Joël Dumas en communique le sommaire à La Bohême : Mécislas Golberg (La Prison) , Georges Duhamel et Charles Vildrac (Extrait d'un carnet de notes sur le vers libre), Henri Hertz, Marcel Rieu, Fernand Mazade, Albert de Bersancourt, Fabien Colonna, René Arcos, Jean Clary, Emile Cottinet, Cécile Périn, Legrand-Chabrier... ]

Les éditions de PAN, E. Figuière éditeur, Paris, publient en 1913 : Dionysos et les Nymphes de Fernand Mazade.