1894 Au début, presque : le Caveau du Dix

L’Undergroud ?

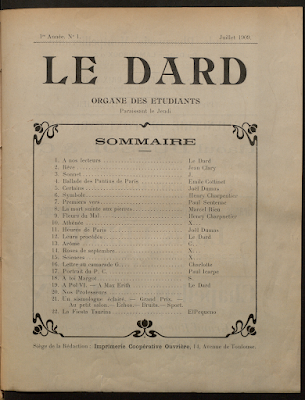

Tout commence dans des caves, le miscellium fait réseau dans l’ombre, les revues vont pousser comme des champignons. C’est par cette phrase que j’aurais aimé commencer la saga des revues littéraires de Montpellier.

Hélas, elle est fausse. Il y a d’abord eu des écrivains écrivant, il n’y a eu qu’ensuite ce Caveau du Dix si pittoresque.

Et après tout, tant mieux. Que ce démarquage du Chat Noir parisiano-montmartrois n’ait pu s’implanter ici que parce qu’une véritable vie littéraire existait, c’est parfait. Et que le Caveau du Dix n’aie jamais dépassé vraiment la pochade étudiante, c’est encore mieux. En fait, il s’agit de transposer à Montpellier l’esprit des caveaux, des cabarets ou des beuglants parisiens. Pour singer Paris sans ridicule, il faut beaucoup de rigolade. Les vraies œuvres étaient ailleurs.

Le Caveau du Dix

Dix-sept étudiants se réunissent pour s’adonner "au culte de l’art et à l'émancipation de l'esprit artistique". Comme les premières réunions ont lieu dans la cave de l’un d’eux (Joseph Maux) au 10 de la rue Mareschal, ils se baptisent Le Caveau du Dix..

Le Caveau du Dix déménagea un temps chez Paul Redonnel (qui est, avec Joseph Loubet, le contemporain capital à Montpellier ), mais très vite, comme pour justifier malgré tout son nom, il trouva son dernier refuge 10 place Saint-Côme, dans l’arrière salle en sous-sol d’un café de quartier où on avait péniblement descendu un piano.

A noter que Paul Redonnel, même lorsque le Caveau s'est réuni chez lui 4 bd Renouvier ne participe jamais activement aux séances.

Chronologie

Huit soirées sont attestées, allant d’octobre 1894 à mars 1895. Première séance en octobre 1894, puis les 3 et 24 novembre, 16 janvier 1895, 8, 15 et 25 février, 6 mars. Un long hiver très occupé. Mais en dehors des grandes séances, les membres semblent s’être réunis très régulièrement le vendredi. Dès le 16 janvier 1895, le Caveau est menacé. On l’accuse de corrompre la jeunesse et on lui demande de “boire la ciguë”. Pourtant, il y a encore au moins quatre séances publiques. Mais, soit que la pression se fasse trop forte, que les examens se rapprochent, ou que la fatigue se fasse sentir, soit que la naissance de La Coupe dont le numéro 1 sort en mai mobilise les meilleures énergies, le caveau cesse ses activités début mars 1895.

Fonctionnement, règlement

Tout d'abord, pleurons sur ce triste temps qui exclue les femmes du Caveau, et constatons sereinement que la prolifération des sociétés genrées défie le temps.

Quand au recrutement de mineurs, ben... c'est non, mais...

Les réunions, publiques ou privées, ont lieu le vendredi. Un "massier-président" essaie de rattraper l'ordre lorsque celui-ci s'envole. Sinon, on vote...

Ah! On préfère la Liberté aux Insignes et autres marques extérieures d'appartenance. Incognito, caviste !

Responsables

Des

dix-huit (ou dix-sept, Guigues parti tôt) membres à part entière, nous n’esquisserons que des ombres. Certains

ne font que passer. Les autres, la majorité, nous les recroiseront ailleurs et souvent,

écrivains ou écrivaillons, meneurs de revues (littéraires) jusqu’à la guerre de 14. De là à pouvoir dessiner des vraies silhouettes?

Ce sont des hommes jeunes. Je crois qu'ils sont tous étudiants, issus de milieux aisés et/ou intellos. Ils seront artistes, avocats, médecins, ou pharmaciens.

Il y

a là Pierre-A(lbert) Arnavielle, le fils

de l'Arabi, ce félibre qui dirige, en compagnie de Paul Redonnel (le fondateur de Chimère ) La Cigalo d’or depuis 1890. Il sera un peu peintre et un peu journaliste.

Gédéon Bessède publiera bientôt, sous le nom de Jean Fredon, un très insolite Faut-il apprendre les mystères de la procréation? et un plus classique Aux Souffles du Vidourle (1899), patronné par le chansonnier du terroir Poussigue-Meyrel.

Louis Cabrol quittera Montpellier (et la musique?) pour

être médecin.

Léon Cauvy, peintre orientaliste convaincu, s’étant fait un nom dans la région (il signe Coline de temps en temps), deviendra directeur des Beaux-Arts d’Alger. Pour l’heure, il est modern’style (le superbe Château Laurens d'Agde, c'est beaucoup lui) et signe presque tous les cartons d'invitation du Caveau.

Paul Coulet est surtout un musicien. Il sera chef de choeur à Montpellier à la Schola Cantorum (de Charles Bordes) après la guerre. Mais il sera aussi avec Arthur Verdier un des fondateurs de la revue ARÉTHUSE à Montpellier en 1914. C'est aussi un excellent dessinateur.

Carles (en fait Maurice Louis) Dauriac, fils de philosophe, prendra à Paris le nom d’Armory, sera un des piliers du Chat Noir, ami d’Apollinaire et

de Gide, et le grand critique littéraire et théâtral de Comœdia. Ses mémoires "50 ans de vie parisienne, souvenirs et figures" sont riches et inattendus sur la vie littéraire de la première moitié du siècle.

Paul Grollier mourra à 25 ans en 1902. Sa tuberculose lui laisse tout juste le temps de devenir un peintre symboliste très remarqué de la haute société parisienne, un illustrateur en vogue sous le nom de Châtelaine et l’éphémère mari de la sulfureuse Miss Clark. Son autoportrait est un des grands moments du musée Fabre.

|

| Invitation signée Paul GROLLIER |

Louis Guigues, sculpteur, part tout de suite à Paris rejoindre Rodin. Chargé de prestige et de prix, il reviendra dans 30 ans diriger l'école des Beaux-arts et le Musée Fabre. Pour l’instant, il découpe des feuilles d’étain pour les personnages du théâtre d’ombre.

Paul Hamelin est imprimeur-poète. C'est lui le

furtif archiviste du Cavô, découvreur-éditeur-imprimeur de presque tous les documents utilisés ici, noblement donnés à la bibliothèque de Montpellier. Qu'il en soit remercié.

Albert LEPRINCE sera médecin quand il ne signera plus 0'Prenz. Pour le moment, son Christophe Colomb déconcerte par son langage :

"Roa Feurdinand, donnez-moa oun béteau! ... Je volais découvrir la Mérique"

À la fin notre tête chavire en voyant Colomb près du rivage américain à fouler, être découvert par les Indigènes, et retourner, toutes voiles en panique, vers l'Europe. O'Prenz, tu Jarry un peu, non?

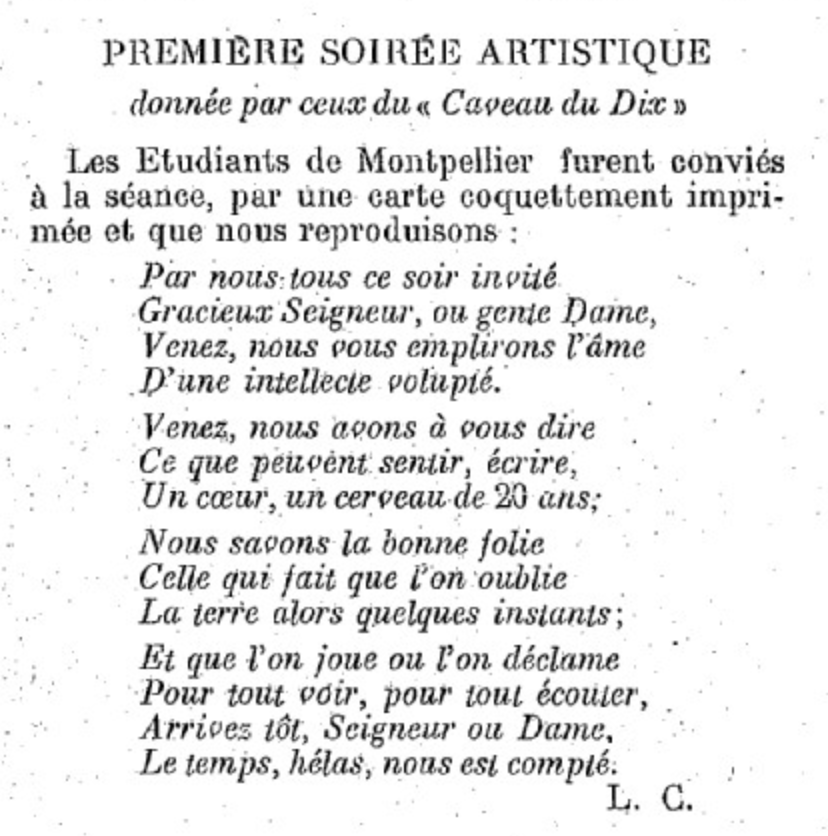

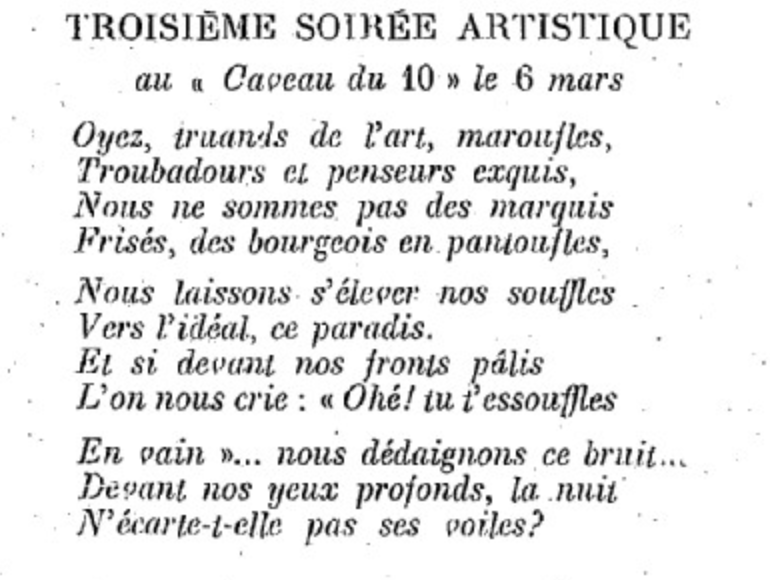

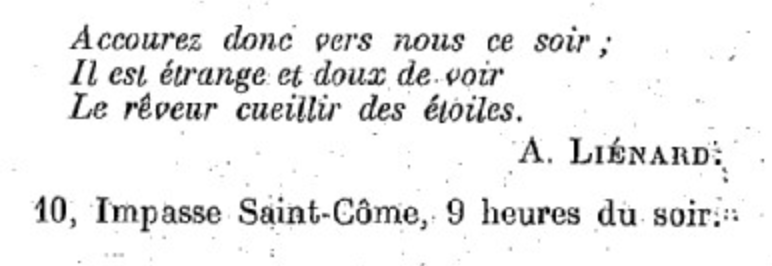

Albert Liénard n’est pas encore le Louis Payen vedette et potentat du premier tiers du siècle théâtral. Mais il écrit fort bien ses sonnets d’invitation aux soirées artistiques.

Joseph Loubet est déjà ce qu’il sera toujours : curieux de tout, organisateur, fonceur, tout en finesse aussi. Ah! que son félibrige sonne clair et moderne. A l’époque du Caveau, il a déjà participé à la création de Chimère avec Paul Redonnel, et il s'apprête à créer La Coupe avec Liénard et Wémau, sous le double patronage de Mistral et de Mallarmé dont il parle au Caveau. [C'est dans mes pérégrinations occitanes, devenu un ami posthume.]

Ici, il parle, écrit et chante Français, pas occitan. Seul, Max Thérond ose, lors de la 1ère soirée, un chansonnette occitane : Lou raive de Pruneto. Vade retro, patois! Il n'y aura pas de seconde fois.

Pierre Louvrier sera pharmacien, sans faire

souche dans l’art. On le qualifie : alter ego de Paul Hamelin

Joseph Maux meurt à peine sorti de l’adolescence.

Tout comme Maurice Houard, qui sous le nom de Richard Wémau aura juste le temps de fonder La Coupe (cette revue mythique et enchanteuse), de faire imprimer à Paris ses cartes de visite d’”Homme de lettres” avant de mourir, la tuberculose bien sûr.

Henri Murco, le pianiste attitré des soirées, sera chimiste.

Je ne sais qui est le Pélissier qui figure sur un programme.

Jules Viguier publie deux recueils : Blanche en 1895 et Pour

les âmes simples en 1902, tous deux hors commerce. “Ces pages sont trop

intimes pour être livrées à la publicité”, dit-il. Il garde donc son secret.

ACTIVITÉS

Que fait-on aux séances du Caveau? D’abord, on chante, mais “que de l’inédit”. On y dit beaucoup de poèmes. Pas de ligne directrice : Léon Cauvy est franchement mélo, dans le genre des chansons réalistes de l’époque. Loubet, Payen sont résolument symbolistes. Ils en rajoutent même, dans cet exercice essentiellement oral, sur l’hermétisme. Pierre Louvrier est aussi mièvre que Jules Viguier. Joseph Maux, est-ce une prémonition, récite L’Hôpital et Le Condamné à mort. Dauriac est caustique: il sera critique.

Mais

les morceaux de prédilections sont les pièces du théâtre d’ombres chinoises.

Pas de

soirée sans pièce d’ombres, il y en a parfois cinq ou six. Tout le monde s’y met : peintres, sculpteurs, écrivains, musiciens,

chanteurs... Le Moyen-âge, pièce d'ombre en 3 tableaux de Marcel Chatelaine (c'est-à-dire Paul Grollier), musique de Coulet, jouée le 6 mars 1895 a été imprimé

(à 25

exemplaires), et ceux qui l’on vu (pas moi) s’en souviennent longtemps.

PROGRAMMES

Les programmes des trois grandes soirées ont été conservés.

1ère soirée

Apparition de La Gosseline aux yeux bleus, de et par Cauvy, musique de Coulet. Triomphe !

Quel accueil à La Vespasienne, pièce d'ombre avec dessins de Léon Cauvy et paroles de J Maux? Et la Légende moyenageuse de Dauriac, dessins de Paul Grollier?

Copieux menu : 4 pièces d'ombre ; 13 chansons ; 12 poèmes et récits ; 4 pièces musicales.

Le 16 janvier 95, 2e soirée publique. Et le programme est tout aussi chargé, avec 6 pièces d'ombre.

On reprend La Gosseline qui a été imprimée:

La 3ème et dernière séance plénière a lieu le 6 mars 1895.

|

| CR du Caveau du Dix dans La Bohème , Montpellier |

5 pièces d'ombre, dont la création de Moyen-Âge textes et dessins de Paul Grollier.

D'autres soirées sont thématiques, comme celle du 25 février 1895 consacrée à Mallarmé.

Camille Mauclair, qui n’est encore qu’un jeune aixois de passage, lui consacre

une causerie. Joseph Loubet lit des poèmes, puis se lance dans une glose de L’Après-midi d’un Faune. Panache !

Chose curieuse pour un caveau estudiantin, la gaudriole et les chansons de salle de garde ne sont là que pour rythmer les soirées, faire patienter entre deux décors. comme des intermèdes entre deux ascensions vers le sublime.

réseau

Le Caveau est le lieu de rencontre des

jeunes artistes de Montpellier avant le départ de certains pour Paris. Nous

retrouverons ses membres les plus actifs au sein de Chimère, La France d’Oc, La

Coupe, La Vie Montpelliéraine, Le Midi Mondain, Pan.... Que du beau linge ! Et quel puissant atelier de litérature potentielle !

Eugène

Pintard, qui écrit dans Le Petit

Méridional du 3 novembre 1936 (40 ans après !) ses

souvenirs sur Le Caveau, parle d’une

refondation en 1908 à Paris. Joseph Loubet, Louis Payen (ex-Albert Liénard),

Dauriac devenu Armory, Guigues, fondent le Sénat

de Montmartre au 15 rue de l’Orsel. Le titre est un clin d’œil à Loubet,

dont l’homonyme est président du Sénat. Mais les souvenirs de Pintard sont

parfois flous. Il se souvient de Châtelaine au piano. Or, Grollier est

mort depuis 6 ans. Quoiqu’il est soit, ce Sénat

est éphémère. Nos montpelliérains préfèrent, comme les autres, se retrouver au

Chat Noir.L'article de Pintard réveille Paul Hamelin qui lui répond. L'espace d'un instant, le Caveau revit.

Postérité

A Montpellier même, la mode des caveaux et cabarets ne cesse pas avec la fermeture du Caveau du Dix. Mais aucun n’atteint sa renommée et ne réunit autant de têtes connues. Les Ysolans se réunissent à La Boule noire en mai 1895, deux mois après la fin du Dix. Malgré une profusion de pseudonymes indécryptables, aucun des membres du Dix ne semble en faire partie. Les animateurs en sont Poussigue-Meyrel, un chansonnier professionnel venu de Sommières, qui a dépassé la trentaine, et Aimé Ducrocq : un montpelliérain né à Paris en 1877. En 1896, le Théâtre de Montpellier programme ses vers en intermède. Jusqu’à sa mort en 1911, il écrira cinquante pièces en un acte, toutes jouées à Paris, soit au théâtre Sarah Bernhardt, soit au Théâtre Rabelais qu’il a créé. Président du Comité Jeanne d’Arc, son théâtre est cocardier et national. Louis Combes, qui sera un des musiciens du Montpellier du début du siècle, tient le piano des Ysolans .

Plus tard, en septembre 1897, nous retrouvons la même équipe, Ducrocq, Poussigue-Meyrel, Louis Combes, en compagnie d’un certain Georges Kertal, au Cénacle de La Chauve-Souris, dont le lieu de réunion semble un sombre secret. Les ingrédients sont toujours les mêmes : poésies, romances, monologues et surtout théâtre d’ombres, mais la sauce ne prend plus.

Enfin, c’est l’Association des Etudiants qui en 1900 prend le relais sous la direction

de Louis Moitrier dans les caves du Café de la Paix. Les séances débutent par une conférence et terminent en café-concert. La relève ne manque pas de panache : Marc Varenne (qui y parle

Gascon avant d'être secrétaire du Président à l'Elisée), Pierre Hortala (brillant, choyé à Monaco et suicidaire), Célestin Pontier, Jules Véran, Albert Eloy-Vincent,

Albert Arnavielle, Cairel : tous se feront un nom dans la vie littéraire du début du siècle. Nous les reverrons.

A noter un historique signé Félix C. dans La Bohème en juillet 1909.